Grausamkeit trifft auf Tanz

Eine Rezension zum Anne-Frank-Ballett

Die Geschichte von Anne Frank als Ballett? Ist es überhaupt möglich, einen so dramatischen Stoff als Ballett zu inszenieren?! Das war der erste Gedanke, der mir durch den Kopf ging, als ich von der Ballettaufführung am Badischen Staatstheater Karlsruhe hörte. Ich musste nicht lange überlegen, denn als Ballettbegeisterte durfte ich diese Veranstaltung natürlich nicht verpassen. Ich wollte auch wissen, ob Ballett-Inszenierungen von Geschichten, die auf wahren Begebenheiten beruhen, mit großen Ballettklassikern wie „Schwanensee“, „Nussknacker“ oder „Romeo und Julia“ mithalten können. Wie ist die Bühne im Ballett „Anne Frank“ aufgebaut? Zu welcher Musik tanzen die Tänzerinnen und Tänzer? Welche Kostüme tragen sie? Viele Fragen, auf die ich eine Antwort brauchte und die ich während der Ballettvorstellung erhielt.

Tänzer und Choreograf Reginaldo Oliveira choreographierte und inszenierte das Ballett „Anne Frank“. Auf einfühlsame Weise erzählt er die bewegende Geschichte des jüdischen Mädchens, das mit seinem Tagebuch ein weltberühmtes Zeugnis des Holocaust und Zeitdokument eines grausamen Regimes schuf. Das Interesse des Choreographen liegt aber nicht nur darin, die Biografie des jungen Mädchens und den Holocaust auf die Bühne zu bringen, sondern auch die Stationen des Erwachsenwerdens im engen Versteck der Familie Frank zu veranschaulichen. Für die Musik in „Anne Frank“ wählte er Stücke von Lera Auerbach, Max Richter, Alfred Schnittke und Dimitri Schostakowitsch, die das Erzählen der Geschichte unterstützen. Sie beschreiben eins zu eins die Situationen und emotionalen Zustände und spiegeln die Gedanken und Gefühle sowie die Gemütsfassungen der Darsteller*innen wider.

Das Ballett „Anne Frank“ wird in einem Prolog und zwei Akten zu je 75 Minuten aufgeführt. Im Prolog ist die Figur „Kitty“ allein auf der Bühne zu sehen. Kitty ist Annes imaginäre Freundin und tritt erstmals in Annes Leben, als diese beginnt, ein Tagebuch zu schreiben. Kitty wird ein Teil von Anne und hilft ihr, der Realität geistig zu entfliehen. In der Ballettproduktion wird Kitty von einer männlichen Person dargestellt, die zusätzlich als Erzähler fungiert. Sie führt das Publikum und nimmt es mit auf eine Zeitreise in die Vergangenheit. Das Besondere an der Figur Kitty ist, dass sie die einzige ist, die während des gesamten Balletts die gleiche weiße Kleidung trägt. Kostümbildnerin Judith Adam wählte dieses sehr einfache Kostüm aus einem bestimmten Grund: Es sei eine Metapher für die weißen Papierblätter im Tagebuch, die nur darauf warteten, von Anne beschrieben zu werden. Kitty ist Annes engste Weggefährtin und stille Beobachterin. Die Figur gibt ihr Sicherheit, Ruhe und Hoffnung. Hoffnung auf ein besseres Leben. Ein Leben ohne Krieg, Unterdrückung und Diskriminierung.

Im ersten Akt flieht Familie Frank vor dem NS-Regime in Frankfurt und emigriert in die Niederlande. Das Publikum sieht ein unbeschwertes Leben im Exil, Szenen in der Schule und am Strand. Die geflohenen Juden lachen viel, sind fröhlich und stecken die Zuschauer*innen buchstäblich mit ihrem Optimismus und ihrer Lebensfreude an. Dieses unbeschwerte Leben spiegelt sich in ihren farbenfrohen Kostümen wider. Sie tragen bunte und abwechslungsreiche Kleidung im Stil der 1930er Jahre. Jede Person ist ein Individuum, und so individuell ist auch ihre Kleidung. Die Lebensfreude kommt auch im Tanz und in der Musik zum Ausdruck, zum Beispiel in Alfred Schnittkes „Clowns und Kinder“. Eine andere Szene, die das Leben einer normalen Familie zeigt, ist Annes 13. Geburtstag, an dem sie von ihrem Vater Otto ihr geliebtes Tagebuch als Geschenk erhält.

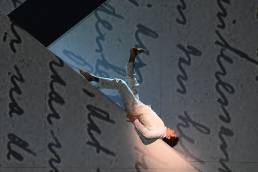

Das normale und unbeschwerte Leben im Amsterdamer Exil endet jedoch mit dem Einmarsch der Deutschen. Annes Schwester Margot erhält den verhängnisvollen Brief, in dem sie aufgefordert wird, sich für den „Arbeitseinsatz im Osten“ zu melden. In dieser Szene wird das Bühnenbild dank des Bühnenbildners Sebastian Hannak in einen Briefumschlag verwandelt. Daraufhin verschwindet Familie Frank in einem vorbereiteten Versteck im Hinterhaus, wo sich kurz darauf Familie van Pels und Fritz Pfeffer zu ihnen gesellen. Über zwei Jahre leben Anne und sieben weitere Menschen auf engstem Raum ohne Sonnenlicht und ohne Außenluft – wie in einem Gefängnis. Die Angst, entdeckt, verhaftet, deportiert und getötet zu werden, begleitet permanent die jüdischen Untergetauchten. Diese Angst und Verzweiflung spiegeln sich in ihrer Mimik wider: Tränen, stumme Schreie und leere Gesichter. Eine weitere Herausforderung, die im Ballett dargestellt wird, ist das Erwachsenwerden. Anne wächst von der Kindheit bis zur Adoleszenz im Versteck auf und steht als Pubertierende ohne Privatsphäre, immer von anderen Menschen umgeben, unter großem Druck. Doch wie viele andere Mädchen ihres Alters erlebt auch sie ihren ersten Kuss – in ihrem Fall mit Peter van Pels. Dies wird mit einem Pas de deux der beiden Teenager zu Alfred Schnittkes Musik („Liebeserklärung“ aus dem Film „Eine fantastische Geschichte“) gefeiert. Das Publikum wird auch Zeuge des Moments, in dem Anne ihre erste Menstruation hat, was für ein Ballett sehr ungewöhnlich ist. Die Zeit vergeht. Anne schreibt, schreibt und schreibt. Nicht nur, um zu überleben, sondern auch mit der Hoffnung und dem Ziel, ihr Tagebuch zu veröffentlichen. Ihr großer Traum ist es, Schriftstellerin und Journalistin zu werden.

Der zweite Akt hat es in sich. Er ist sehr eindringlich, emotional und angsteinflößend. Die im Versteck untergetauchten Juden werden verraten und vom NS-Regime deportiert. Die Uniformen der Soldaten sind schwarz. Kostümbildnerin Judith Adam verzichtet bewusst auf historisch korrekte Uniformen. Dennoch haben die Darsteller eine unangenehme, beängstigende und dominante Ausstrahlung, die durch die Stärke des Tanzes zum Ausdruck kommt. Macht und Brutalität werden in den Tanz und die Mimik gelegt. Die Lichtdramaturgie intensiviert diese Momente, da die Scheinwerfer die Schatten der Soldaten auf die Szenerie werfen. Auch Bühnenbildner Sebastian Hannak verzichtet auf die Verwendung von Symbolen des Nationalsozialismus. Aufmerksame Zuschauer*innen bemerken jedoch, dass in den Tänzen der Soldaten Elemente wie Hakenkreuze durch Armbewegungen aufgenommen werden. Grauen und Schrecken werden in eine physische Sprache übersetzt, die dem Publikum eine andere Seite des Balletts zeigt.

Ein besonders emotionaler Moment ist die Zugfahrt zum Konzentrationslager. Der vordere Teil der Bühne erhebt sich und stellt einen Zug dar. Die Gesichter der Darsteller*innen schreien um Hilfe. Sie stehen sehr nah am Publikum, was diese Szene besonders persönlich macht. Auf ihren Gesichtern ist so viel Leid, Angst und Schrecken zu sehen. Die Tänze sind beeindruckend, doch die Gesichtsausdrücke übertreffen diese. Die Gefangenen müssen die erniedrigende Prozedur des Entkleidens und der Kopfrasur ertragen. Das Publikum sieht, wie die Darsteller*innen ihre Kleider ausziehen. Anne ist nur in Unterhosen bekleidet, als der NS-Soldat ihr die Haare rasiert. Diese äußerst ergreifende Szene mit viel nackter Haut ist für ein Ballett sehr ungewöhnlich. In keinem anderen Ballett sah ich solche Tänze wie die im Konzentrationslager. Abgesehen von den Soldaten sind alle Darsteller*innen plötzlich barfuß und tanzen meist auf dem Boden, was das Leiden und die Kraftlosigkeit symbolisiert. Die Kostüme verlieren im Verlauf des Balletts immer mehr an Farbe, bis im Konzentrationslager jegliche Farbe verloren geht und nur noch graue Schatten übrig bleiben. Die Monotonie beherrscht die Bühne. Die Jüdinnen und Juden verlieren ihre Individualität und sind nicht mehr voneinander zu unterscheiden. Ihre Würde wird ihnen vollkommen genommen. Dies zeigt sich zum Beispiel in den angedeuteten Vergewaltigungen. Eine Frau wird von Soldat zu Soldat hin- und hergereicht. Sie kann sich nicht verteidigen und ist völlig machtlos. Einer der emotionalsten Teile ist Annes Tod. Während sie zu Boden fällt und stirbt, laufen viele Menschen im Hintergrund an ihr vorbei.

Diese Szene bietet mehrere Interpretationsmöglichkeiten. Eine davon wäre, dass kurz nach Annes Tod der Krieg zu Ende ging und die befreiten Jüdinnen und Juden versuchten, in ihr altes Leben zurückzukehren. Die zweite Möglichkeit bestünde darin, dass die meisten Menschen einfach an den Grausamkeiten unserer Zeit vorbeigehen. Unsere Welt ist immer noch von Schrecken und Unmenschlichkeit geprägt. Ganz gleich, ob wir die Flüchtlingskrise, den islamischen Staat oder sogar Trump in der gegenwärtigen Jerusalem-Krise betrachten, überall finden wir Unruhe und Härte. Wir Menschen scheinen nicht aus den großen Fehlern unserer Vorgänger*innen gelernt zu haben. Mehr Menschlichkeit? Fehlanzeige! Annes Schicksal der Diskriminierung, Verfolgung, Flucht und Angst betrifft auch heute noch Millionen von Menschen genauso wie vor über 70 Jahren. Die Botschaft, die Anne Frank uns mit ihrem Tagebuch hinterließ, der Aufruf zu Toleranz und Menschlichkeit, die Hoffnung auf das Gute… An all dem, wofür Anne lebte und starb, gehen wir vorbei. Doch vielleicht haben wir noch einen Funken Hoffnung übrig. Die Hoffnung, dass eines Tages alles besser und überall auf der Welt Frieden herrschen wird. Anne verlor die Hoffnung nie. Sie schrieb in ihr Tagebuch: „Ich sehe, wie die Welt langsam immer mehr in eine Wüste verwandelt wird, ich höre den anrollenden Donner immer lauter, der auch uns töten wird, ich fühle das Leid von Millionen Menschen mit. Und doch, wenn ich zum Himmel schaue, denke ich, dass sich alles wieder zum Guten wenden wird, dass auch diese Härte aufhören wird, dass wieder Ruhe und Frieden in die Weltordnung kommen werden.“

Das Ballett „Anne Frank“ ist nicht nur ein Unterhaltungsprogramm. Es verbindet Geschichte mit Kunst und Grausamkeit mit Tanz. Es begeistert und schockiert. Sowohl das Ballett als auch die Person Anne Frank und ihr Vermächtnis sind ein zeitloses Plädoyer für Toleranz, Akzeptanz, Respekt und Menschlichkeit.

Hier könnt ihr euch einen Eindruck vom Anne-Frank-Ballett im Badischen Staatstheater Karlsruhe verschaffen: